Die Kunst in der visuellen Kommunikation

von Prof. Heinz-Jürgen KristahnMein Thema ist die Ästhetik. Mein Medium ist das Plakat. Wenn man mich fragen würde, was ich bin, so würde ich antworten: ein Lehrer. Ein Streiter für das Schöne und Gute. Für Kommunikation und Erkenntnisgewinn. Und – so pathetisch es klingen mag – für eine bessere Welt mit den Mitteln der Kunst.Wenn man wie ich auf 40 Jahre Berufserfahrung zurück blicken kann, so verfügt man nicht nur über eine gewisse Portion Gelassenheit sowie über einen gewissen Überblick. Sondern es führt auch dazu, dass man Dinge, die einer Kritik bedürfen, klar benennen kann. Dies möchte ich hier und heute tun. Was nun folgt, ist daher in Teilen eine Polemik. Aber nicht um der Polemik selbst willen. Sondern aus dem Wunsch heraus, Probleme zu benennen und Wege aufzuzeigen, wie man sie beheben bzw. ihre Ursachen beseitigen kann. Denn wie gesagt: ich bin ein Lehrer. Doch fürchten Sie sich nicht. Ich bin auch Humanist.Zum besseren Verständnis der Sache möchte ich zunächst einige Bemerkungen zu meiner Person sowie zur Entwicklung des Mediums Plakat vorweg schicken.Der Fokus meiner Arbeit liegt einerseits – wie oben angedeutet – auf dem künstlerischen Medium Plakat im Spannungsfeld zwischen universitärer Lehre einerseits und der höchst komplexen Realität von Kommunikation andererseits, salopp formuliert: im Spannungsfeld zwischen hehrem Anspruch und schnöder Wirklichkeit.

In die Entwicklung eines Plakats fließen höchst unterschiedliche Faktoren ein. Hierzu gehören nicht nur formale, gestalterische und ästhetische Kriterien – das so genannte Handwerk –, sondern in besonderem Maße auch die Integration zivilisatorischer, kultureller und politischer Entwicklungen. Nur unter Berücksichtigung beider Aspekte entsteht ein Plakat, das in Summe sowohl künstlerisch gelungen als auch inhaltlich relevant bezeichnet werden kann. Nur so wird aus einem Plakat ein autonomes, wirkungsmächtiges Kunstwerk.

Wie gesagt, meine künstlerisch-pädagogische Arbeit als Professor begann im Jahre 1972 am Fachbereich Kunsterziehung und Kunstwissenschaft der Staatlichen Hochschule für Bildende Kunst Berlin. Meine Aufgabe lag nicht nur darin, den Studentinnen und Studenten fachliche Übersicht und berufliche Orientierung zu bieten. Sondern vor allem darin, ein Verständnis von Ästhetik als Motor für Bildende Kunst und den künstlerischen Schaffensprozess als solchen zu entwickeln. Konkret konnte jeder Student in meiner Klasse entsprechend seinen Fähigkeiten bzw. Vorlieben frei zwischen den Disziplinen Malerei, Fotografie, Film, Druckgrafik, Medienkunst und Plastik wählen. Zugleich war eine gemeinsame Aufgabe pro Semester für alle verpflichtend. Im Bereich Plakatgestaltung handelte es sich dabei immer um ein Thema mit relevantem gesellschaftlichem Hintergrund. Auf diese Weise brachte ich den Studenten bei, dass eine so genannte „L’art pour l’art“-Kunst Gefahr läuft, sich selbst genug und damit Selbstzweck zu sein, wohingegen die eigentliche Aufgabe eines Plakates doch die sein muss, mit ästhetischen Mitteln einen für jedermann verständlichen Informationstransfer in die Mitte der Gesellschaft hinein zu leisten. Die Tatsache, dass gerade zu Anfang meiner Tätigkeit ein Bewusstseinswandel in der Bildenden Kunst stattfand, die sich fortan nicht mehr in klassische Kategorien einordnen ließ bzw. einordnen lassen wollte, unterstützte diesen Ansatz nachhaltig. Damit einher ging auch eine Veränderung der Studentenschaft im Allgemeinen: Meine Klasse wurde im Laufe der Jahre immer internationaler und folgerichtig durch Talente aus Europa, Amerika, Asien, Australien und Afrika bereichert. Allein dieser Umstand machte die Entwicklung einer universellen, nicht in ihrem eigenen Saft schmorenden Plakatsprache unumgänglich – vorausgesetzt, man wollte die Kraft des Plakates als global wirksames Medium erhalten und fördern. Und das wollte ich.

In den 70er Jahren gab es aber, wie bereits angedeutet, auch ganz gegenläufige Entwicklungen. So büßte die klassische Plakatschule – wie wir sie aus Polen, der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland kennen – nach und nach ihren Primat ein. Der bis dahin bestehende Konsens in Sachen Inhalt und Stilistik im Hinblick auf ein Plakat ging verloren. An deren Stelle trat oft das Profilierungsbedürfnis des Künstlers oder dessen Auftraggebers, wobei Grenzen gemeinsamen Verstehens bewusst gebrochen wurden, um Aufmerksamkeit zu erzwingen. Erschwerend kam hinzu, dass wirtschaftliche Interessen zunehmend auch in der Plakatkunst eine immer größere Rolle spielten und sich so Zugang zu den Interna des rein künstlerischen Herstellungsprozesses verschafften. Mit dem Ergebnis, dass nicht mehr die Notwenigkeit der Kunst, sondern betriebswirtschaftliche Überlegungen darüber entschieden, wie ein Plakat auszusehen hat und wie nicht.

Dies führte zu Differenzen zwischen Künstlern und Designern einerseits sowie Kunden und Auftraggebern andererseits. Sie sind bis heute spürbar. Schlimmer noch, durch die von mir erwähnten Spannungen kam es zu einer Abspaltung der Visuellen Kommunikation – heute würde man Kommunikationsdesign sagen – von der Bildenden Kunst, und das hat weder der einen noch der anderen Teildisziplin gut getan. Denn die Vertreter der Visuellen Kommunikation nahmen in der Regel fortan nicht mehr an der Neubewertung bzw. Neuentwicklung der ästhetischen Praxis der Kunst teil. Umgekehrt partizipierten die Vertreter der Bildenden Kunst nicht mehr an den Rahmenbedingungen einer unter immer stärkeren ökonomischen Druck geratenden Visuellen Kommunikation. Das Ganzheitliche ging verloren.

Die Spaltung der Bildenden Kunst wurde auch unmittelbar in der Ausbildung selbst spürbar. So entstanden neue Hochschulinstitute, die sich mit ihrem vergleichsweise forschungsorientierten Ansatz explizit gegen traditionelle klassische Kunsthochschulen und Kunstakademien abgrenzten. Parallel hierzu entwickelten sich auf breiter Front so genannte Referenzdisziplinen, wobei Einflüsse aus Geistes- und Sozialwissenschaften, aber auch Psychologie, Soziologie oder Wirtschaftswissenschaften zu interdisziplinären Designstudiengängen verschmolzen wurden.

Eine weitere Spezialisierung ergab sich durch die fortschreitende technische Entwicklung. Hervorheben möchte ich hier insbesondere den Bereich Digitale Medien, der längst global standardisiert ist und dessen Repertoire sich im Grunde auf die Möglichkeiten einiger weniger Software-Programme beschränkt. Auf diese Weise wird zwar Vergleichbarkeit erzeugt, das stimmt. Aber auch Monotonie. Wie soll sich ein Gestalter im Bereich Digitaler Medien etwas ausdenken, das beispielsweise via Photophop nicht erzeugt oder dargestellt werden kann? Schlimmer noch: Wieso sollte er das tun?

Die so genannte „Gestalterische Eignung“ gehört heute zum Standard einer Zulassung zum künstlerischen Studium. Dem hingegen wird das eigentliche künstlerische Potential eines potentiellen Studenten nur in Ausnahmefällen gefordert – und entsprechend gefördert. Die Frage lautet: Handelt es sich hierbei um einen Indikator für den Paradigmenwechsel vom Industrie- zum Informationszeitalter, von der Kunst zum Design? Verstehen Sie mich nicht falsch: Gegen die Gestaltung von Information als Wirtschaftsfaktor spricht an sich nichts. Schwierig wird es aber dann, wenn Design unter dem Deckmäntelchen eines Alibi-Kunstbegriffes zum Handlanger rein ökonomischer Interessen degradiert wird. Gestalterische Spezialisierung, berufsspezifische Kompetenz und – was das wichtigste wäre – eine visionäre Phantasie, die wirklich neue Bilder erzeugt und aus der bestehenden Endlos-Reproduktionsschleife ausbricht, können sich so jedenfalls nicht entfalten. Dabei möchte ich gar nicht in Abrede stellen, dass die Anforderungen, die heutzutage an junge Künstler und Gestalter gestellt werden, höchst komplex sind. Aber verlangt nicht gerade die Komplexität im Arbeitsalltag nach einer größeren Komplexität in der Ausbildung?

Heutzutage ist es so, dass eine große Gruppe von Künstlern und Designern ihr Tätigkeitsfeld a priori im Bereich der Werbung sieht – egal ob klassisch oder digital, egal ob erzwungener Maßen oder aus Überzeugung. Hier, im Bereich der Absatzförderung, steht das kommerzielle Interesse am Anfang und am Ende aller Überlegungen, und Kunst im Sinne einer konsequent innovativen Herangehensweise scheint keinerlei Rolle zu spielen. Dies und die Tatsache, dass der Bereich Werbung seit den 70er Jahren einen rasanten, bis heute wirkungsmächtigen Aufschwung erlebte, hat maßgeblich zum Entstehen der Visuellen Kommunikation und ihrer Abspaltung von der klassischen Bildenden Kunst beigetragen. Im Dunstkreis eines nicht enden wollenden Booms entstanden so ganz neue Berufskategorien wie Junior Art Director, Art Director, Senior Art Director, Texter und Creative Director. Passend hierzu bildeten sich Strukturen aus, wobei interdisziplinäre Teams innerhalb der Werbeagenturen komplexe Werbeprojekte strategisch entwickelten, konzeptionell durcharbeiteten und textlich-gestalterisch umsetzten.

Fakt ist: In einer Werbeagentur werden Gestaltungsprozesse als Dienstleistung angeboten und danach als kollektives Eigentum des Agenturinhabers – man beachte die kleine Spitze in der Formulierung – an den Kunden verkauft. Zuvor wird das Briefing über den Berater an die Kreativen übermittelt, wobei deren konstruktive Rückfragen oder Bedenken oft kein Gehör finden. Man hat Angst, die Kunden könnten sauer reagieren. Richtlinie für die kreative Entwicklung sind folgerichtig auch nicht die Maßgaben der Ästhetik, sondern die des Marketings. Der Stress bei allen Beteiligten ist enorm, die Sitten entsprechend rau.

Der Primat des Marketings ist freilich auch das Ergebnis eines immensen Wettbewerbs-, Kosten- und Renditedrucks, der auf den Agenturen lastet, und sie immer wieder zu nationalen wie internationalen Fusionen zwingt. Dadurch entstanden und entstehen riesige Konzerne mit mehreren tausend Mitarbeitern, so genannte „Werbefabriken“. Zugleich bildeten sich berufsständische Organisationen und Interessenvertretungen auf beiden, nämlich Kunden- und Agenturseite, heraus. Ob all diese Parameter dazu führen, dass Werbung ein Motor gestalterischer Entwicklung oder visionärer Ästhetik sein kann – ein Anspruch, den die Branche nur zu gern für sich selbst proklamiert –, muss allerdings bezweifelt werden. Ich mache da ganz andere Erfahrungen. Vielen Werbeplakaten sieht man nämlich schlicht und ergreifend an, dass es nicht der Kreative gewesen ist, der hier das letzte Wort hatte. Im Resultat sind viele Werbeplakate endlos überfrachtet und für den Betrachter heillos überfordernd. Von daher scheint mir virulent, dass Werbung weder ein Hort für neue künstlerische Perspektiven ist, noch sein kann. Es wäre aber wünschenswert und möglich, gleichwohl unter anderen Voraussetzungen als denen, die junge Werber heutzutage vorfinden.

Zugegebenermaßen: Gegen die Vorherrschaft des Ökonomischen über die Kunst, wie sie ja nicht nur in der Werbung, sondern in nahezu allen Lebensbereichen vorzufinden ist, gibt es kein Allheilmittel. Doch so wenig es akzeptabel wäre, angesichts dieser wenig erfreulichen Tatsache die Hände in den Schoß zu legen und sich mit der Macht des Faktischen abzufinden, so groß sind die daraus resultierenden Anforderungen an die universitäre Lehre. Denn der Allmacht des Geldes kann man nur eines entgegensetzen: eine umfassende künstlerische Kompetenz, die auch unter schwierigsten Rahmenbedingungen in der Lage ist, neue künstlerische Antworten auf die drängenden Fragen der Zeit zu finden und einen Gegenpol zur rein monetären Getriebenheit der Welt zu bilden.

So kommt der Lehre an den Kunsthochschulen mehr denn je die Aufgabe zu, einen intensiven Diskurs über künstlerische Inhalte und interdisziplinäre Fachgrenzen hinweg in Gang zu setzen. Hierzu bedarf es eines individuellen Unterrichts, der dem Studenten nicht nur essentielle handwerkliche Fertigkeiten beibringt, sondern ihn auch zu autonomem Denken und selbstständigem künstlerischem Handeln erzieht.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss meines Erachtens die bisherige Spaltung der Bildenden Kunst überwunden werden. Förderlich in diesem Zusammenhang wäre für mich die Renaissance einer humanen Lehrkonzeption, bei der die Studenten sich nicht wie heute in unzähligen getrennt voneinander agierenden Teildisziplinen verlieren, sondern gemeinsam – und zwar alle – die Grundlagen der Bildenden Kunst beigebracht bekommen. Die Rede ist hier von einem Studium Generale. Dieses würde den Studenten die unterschiedlichsten Arbeitsbereiche bildnerischen Darstellens, das Erarbeiten relevanter Informationen samt ihrer künstlerischen Verarbeitung sowie die diversen Berufsfelder näher bringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Studium Generale eine hervorragende Hilfe bei der Orientierung der Studenten auf ihrem Weg zum späteren Beruf sein könnte. Egal ob Architektur, Malerei, Industrie-, Grafik- oder Modedesign, Bühnenbild oder Bildhauerei – jeder könnte seine Fähigkeiten erproben, in unterschiedlichen Bereichen bedürfnisadäquat entwickeln und dementsprechend als Absolvent einen ihm und seinen Fähigkeiten entsprechenden Schwerpunkt setzen.

Was die Studenten von heute mehr denn je brauchen, ist visuelle Kompetenz. Nur auf dieser Grundlage können sich autarke künstlerische Persönlichkeiten entwickeln, die komplexe Zusammenhänge verstehbar machen und sich zugleich vom Mainstream abheben – ohne jeden Manierismus. Gerade in Zeiten von Globalisierung und fortschreitender Medienrevolution ist visuelle Kompetenz die entscheidende Schlüsselqualifikation für das Entstehen von Bilderwelten, die beides, künstlerisch wertvoll und zugleich neu und relevant sind.

Wer visuelle Kompetenz vermitteln will, muss über die Grundlagen der Medienkunst und die Gesetzmäßigkeiten zeitgenössischer Kunst reden. Er muss Verständnis für aktuelle Bildtheorien entwickeln und bildbezogenes Wissen lehren. Er muss hoch qualifizierte Weiterbildungsprogramme anbieten und interkulturelles Verständnis nachweisen. Dazu gehört natürlich auch der Einsatz neuer Techniken und Programme der Informationsvisualisierung – aber zugleich die Warnung, dass die Selbstbeschränkung auf standardisierte Bildbearbeitungsprogramme schnell dazu führt, rein standardisierte Bilderwelten zu erzeugen.

Visuelle Kompetenz braucht man schließlich auch für die Entwicklung des Plakats. Und hier besteht durchaus Handlungsbedarf. Denn was wir heute vielfach im Bereich Plakatkunst zu sehen bekommen, hat oft nicht mehr allzu viel mit den fundamentalen Prozessen der schöpferischen Entstehung dieses Mediums zu tun. Dabei steht außer Frage, dass das Plakat von Anfang an künstlerische und wirtschaftliche Interessen miteinander verband. Der Unterschied zu heute ist jedoch der, dass beide Sphären ursprünglich gleichberechtigt waren – und im Zweifel die Kunst das Sagen hatte. Eine Vielzahl beeindruckender Motive gerade aus der Entstehungszeit des Plakates legt Zeugnis darüber ab, wie frei und vielfältig die damaligen Künstler unter Hinzuziehung ganz unterschiedlichster Techniken arbeiteten. Es waren sie, die diesem neuen Medium Ästhetik und Geist einhauchten. Kunst und Kommerz bildeten eine Einheit.

Es kann keine Rede davon sein, die Tradition des Plakates-an-sich zum Nonplusultra für das Plakat der Zukunft zu machen. Vorbild ist nicht das altehrwürdige Motiv als solches, sondern die Vielfalt seiner Ausdrucksweise und der zu seiner Entstehung herangezogenen Methoden und Stilmittel. Relevant sind hier allein die Unterschiedlichkeit der Herangehensweise und die künstlerische Potenz der damaligen Zeit.

Dies sollte umso wichtiger sein, als Kommunikation heute mehr denn je ein Kampf um Aufmerksamkeit innerhalb des medialen Overkills ist. Fakt ist aber auch: Gerade durch seine Verdichtung eignet sich das Plakat grundsätzlich besonders gut, in diesem Kampf um Aufmerksamkeit Punkte zu machen. Und kein Medium ist so sehr von den Maßstäben des Neuen, des Originellen und des Überraschenden geprägt wie das Plakat. Im Grunde handelt es sich um nichts anderes als eine Hommage an den jeweiligen Zeitgeist und die Lust an der Übertreibung. Dies alles setzt jedoch voraus, dass das Plakat handwerklich wie künstlerisch auch tatsächlich höchsten Ansprüchen genügt. Alles andere, und das erleben wir oft, ist nämlich nichts anderes Effekthascherei.

Gerade in der heute üblichen medialen Verfremdung wird das Plakat – speziell in und durch Werbeagenturen bzw. deren Kunden – oftmals zur Anzeige degradiert. Austauschbare Bilder, pointenlose Bild-Text-Kombinationen, unsinnige Bleiwüsten und riesige, der Ästhetik Hohn sprechende Riesenlogos sind gang und gebe – haben aber nur noch wenig zu tun mit den ursprünglichen Eigenschaften und der daraus resultierenden Wirkungsqualität des Plakats.

Ich will hier nicht darauf hinaus, Werbeschaffenden und deren Kunden pauschal Ideenlosigkeit, handwerkliches Unvermögen oder gar mangelnde Phantasie vorzuwerfen. Gleichwohl will ich eine Entwicklung monieren, deren Ursachen im technischen Wandel, in digitaler Globalisierung und hohem Kostendruck liegen und zugleich in die Sackgasse führen. Denn gestalterisch nichts zu wagen, Vielfalt zu unterdrücken und jeden Mut und jedes Risiko zu vermeiden, erzeugt in Summe nur Gleichförmigkeit und Langeweile.

Was das Plakat als Medium voran bringt, ist die Erzeugung neuer Bilderwelten – sowie ein Umfeld, in dem diese erlernt, ausprobiert und umgesetzt werden können. Das uniforme Plakat von heute führt hingegen direkt in die Design-Demenz. Ich wähle diesen provokativen Ausdruck ganz bewusst – um klar zu machen, wie sehr das Medium Plakat ins Abseits geraten ist. Denn so unspezifisch und überladen das Plakat heutzutage oft ist, so sehr steht es im Widerspruch zu einer Zeit, die eine immer größere Bilderflut erzeugt und speziell durch das Internet immer schneller wird. Vereinfacht ausgedrückt: die Welt rast, während das Plakat auf der Stelle tritt, und das ist umso fataler, als das Hauptmerkmal des Plakates doch eigentlich seine Schnelligkeit war und sein sollte.

Es gibt Ansätze, dieser Problematik mit technisch-formalen Mitteln zu begegnen. Die Vergrößerung des Plakates ins Riesenhafte mit so genannten Megalights sind ein interessanter Ansatz mit dem Ziel, diesem Medium eine proportional angemessene Fläche innerhalb der Megacity zurückzugeben. Hier eröffnen sich einerseits Potentiale mit Zukunft, anderseits gilt nach wie vor: es kommt nicht zwingend auf die Größe an. Das Kernproblem ist folgerichtig nicht technischer, sondern gestalterischer bzw. künstlerischer Natur. Daher meine Frage: Wo finden wir jene Talente, die assoziativ denken, handwerklich vielfältig arbeiten, ideologische Tabus brechen und ebenso emotional wie provokant den jeweiligen Zeitgeist als permanente Veränderung fundamentaler Erkenntnisprozesse zu einem Plakat verdichten? Was wir brauchen, sind keine Ja-Sager, sondern künstlerische Persönlichkeiten mit der Fähigkeit, sich selbst und die ganze Welt zu überraschen. Und was noch viel mehr brauchen, sind gestandene Persönlichkeiten in Kunst und Wirtschaft, die unseren hoffnungsvollen Nachwuchs auf ihrem Weg unterstützen und begleiten.

Ein Weg, um die Qualität eines Plakates zu bewerten und die Vielfalt künstlerischer Herangehensweisen zu ermessen, war und ist der Kreativwettbewerb. Ich bin leidenschaftlicher Verfechter einer solchen Idee. Denn egal ob regionaler, nationaler oder internationaler Kreativwettbewerb – es handelt sich dabei immer um ein Grundkonzept, das zur Suche nach neuen Bildideen motiviert, Horizonte öffnet und überhaupt erst möglich macht, was im oft engen Korsett universitärer oder beruflicher Tätigkeit nicht ohne weiteres möglich wäre. Anders ausgedrückt: Ein Plakatwettbewerb verknüpft auf höchstem Niveau zeitgenössische Kunst mit künstlerischer Avantgarde, unterschiedlichen Wahrnehmungstheorien und Visualisierungstechniken. Dabei wird lediglich das Thema gestellt, Einschränkungen in Sachen Stilmittel oder Technik gibt es nicht. Aus Gründen der Fairness werden darüber hinaus im Idealfall nur immatrikulierte Studenten künstlerischer Studiengänge zum Wettbewerb zugelassen. So wird sichergestellt, dass nur Dinge, die unter gleichen Rahmenbedingungen entstanden sind, miteinander verglichen werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Zusammensetzung der Jury. Sie sollte gemischt sein, das heißt einerseits Kunst-Experten und andererseits Experten zum jeweiligen Fachthema, das sich aus der Aufgabenstellung ergibt.

So viel zur Theorie des Kreativwettbewerbs. Die Praxis sieht jedoch oft ganz anders aus. Ich möchte dabei insbesondere auf gewisse Missstände bei Biennalen oder so genannten Einladungswettbewerben hinweisen. Hier ist es oft so, dass sich die Jury ausschließlich aus Designern zusammensetzt, die sich gut untereinander kennen und bestens miteinander vernetzt sind. Im Ergebnis verleihen dann die immer gleichen Jurymitglieder den immer gleichen Einreichern die immer gleichen Preise, und alle schmoren in ihrem eigenen Saft und können sehr zufrieden mit sich und der Welt sein.

Das Fatale hieran ist jedoch oft, dass solche inzestuösen Kunst-Wettbewerbe nichts mehr mit der komplexen Wirklichkeit, ihren tatsächlichen Bedingungen und realen Schwierigkeiten zu tun hat, und dass diese Form des Wettbewerbs nur in Ausnahmefällen wirklich neue Wege der Plakatkunst aufzeigen. Verkrustete Beziehungsstrukturen, wie sie heutzutage bei vielen Plakatkunst-Wettbewerben vorzufinden sind, behindern das Fortkommen des Plakats als Gattung jedoch mehr, als dass sie es honorieren. Sie werden einer offenen Gesellschaft mit globalem Anspruch einfach nicht gerecht.

Aus diesem Grunde plädiere ich ganz eindringlich dafür, Kreativwettbewerbe mit einer gemischten Jury aus Experten aus Kunst und dem jeweiligen Fachthema oder – warum denn nicht? – mit intelligenten Menschen aus der Mitte der Gesellschaft auszustatten. Ein solcher Schritt öffnet die Veranstaltung sowohl inhaltlich wie technisch, und er zwingt die Studentinnen und Studenten, ihre eigenen Werke einer selbstkritischen Reflexion zu unterwerfen, in der neben rein artifiziellen Kriterien noch ein weiterer, immens wichtiger Aspekt hinzu kommt: der Realitätscheck.

Im Bereich privater oder öffentlicher Wettbewerbe, wo eine solche gemischte Jury mitunter schon erprobt ist, hat dies in der Tat zu mehr Vielfalt und Abwechslung geführt: Statt des gewohnt Immergleichen entstehen plötzlich neue Ideen, neue Bilder, neue Juroren sowie – ganz wichtig – ganz neue Bewertungsperspektiven. In diesem Zusammenhang hat sich auch erwiesen, dass ein Kreativwettbewerb umso ertragreicher ist, je klarer die Aufgabenstellung formuliert wurde. Denn ein klares Briefing, dies ist keineswegs neu, beugt nicht nur Missverständnissen vor. Es gibt auch allen Beteiligten – vom Studenten bis zum Jurymitglied – Sicherheit sowohl beim Erschaffen wie auch beim Beurteilen von Plakatkunst.

Es gibt ein gutes altes Sprichwort, das ich mir seit jeher zur Handlungsmaxime gemacht habe. Es lautet: „Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle.“ Was ist damit gemeint? Sicherlich keine eigenbrötlerische Sturheit eines unbelehrbaren Querkopfes, der reflexartig immer „nein“ sagt, wenn alle anderen „ja“ sagen – oder umkehrt. Gemeint ist vielmehr eine kritische Haltung, die Aufgaben hinterfragt, bevor man sie erledigt. Jemand, der durchaus auch mal Nein sagt. Jemand, der weiß, dass der Weg des geringsten Widerstandes zwar bequem, aber nicht sonderlich fortschrittlich ist. Und jemand, den Erfahrung lehrt, dass Haltung durchaus belohnt werden kann, so schwer und steinig der Weg dorthin auch gewesen sein mag.

Ich kann jedem nur empfehlen, das Gegen-den-Strom-Schwimmen für sich selbst zu entdecken und zu praktizieren. Die größten Künstler der Zeitgeschichte haben es uns vorgemacht. Und wer glaubt, es gäbe einen Königsweg zur Rettung des Mediums Plakats, den muss ich enttäuschen. Es wäre auch vermessen, das zu behaupten. Tatsächlich es gibt viele Wege zu diesem Ziel. Sie alle müssen Widerstände bekämpfen und mit viel Fleiß und Geduld erarbeitet werden, und sie alle führen nicht mit, sondern gegen den Strom.Die Freiheit der Kunst ist ein unermessliches Gut. Sie auszuüben, erfordert die Freiheit des Geistes. Lassen Sie uns gemeinsam der Kunst den Raum geben, den sie zu ihrer Entfaltung benötigt. Geben wir ihr die Zeit, sich als Grunddisziplin neu zu etablieren. Das Suchen, das Kennenlernen, das Ausprobieren, das freie Experiment – all dies sind Voraussetzungen dafür, das Unmögliche möglich zu machen.

Hierzu gehört selbstverständlich auch das Miteinander unterschiedlicher Kulturen. Es geht darum, das uns Gemeinsame zu entdecken und das uns Trennende zu überwinden. Hierfür ist gerade Kunst als universelle, global verstehbare Sprache bestens geeignet. Ich selbst habe das im Laufe meines langen Berufslebens immer wieder erleben dürfen: Egal ob Deutsche, Engländer, Polen, Belgier, Spanier, Koreaner, Australier, Südafrikaner, Chinesen, Georgier, Russen, Italiener oder Schweizer, egal ob Malerei, Druckgrafik, Neue Medien oder Fotografie – meine Studenten und ich sprachen alle eine gemeinsame Sprache, nämlich die Sprache des künstlerischen Ausdrucks.

Als Lehrer ging es mir nie darum, meine Studenten zu dominieren. Im Gegenteil. Es war mir daran gelegen, unsere gemeinsame Sprache, die Kunst, zu Wort kommen zu lassen, und gemeinsam aufmerksam hinzuhören, was sie uns zu sagen hat. Deshalb wurden innerhalb meiner Klassen auch immer gemischte Jurys gebildet, um in geheimer Abstimmung über die Qualität eines Plakates abzustimmen – begleitet von ausgiebigen Diskussionen, in denen sehr ernsthaft und engagiert über die jeweiligen Beurteilungskriterien gesprochen wurde.

Im Laufe meiner 40jährigen Berufslaufbahn waren es aber nicht nur meine Studenten, die meinen Horizont um ein paar Kontinente und Denkungsarten erweitert haben – wozu ich ihnen Zeit meines Lebens zu tiefstem Dank verpflichtet bin. Ich selbst hatte von Anfang an den Wunsch, mein Schaffen und Handeln über den Wirkungskreis der Staatlichen Hochschule für Bildende Kunst hinaus zu erweitern und zu vertiefen. Daher begann ich früh, mich mit Partnern aus anderen Kulturkreisen auszutauschen und zu vernetzen. Darüber hinaus war ich in der glücklichen Lage, ausgedehnte Studienreisen unternehmen zu können. Besonders hervorgehoben sei an dieser Stelle der asiatische Raum mit Japan, Korea und der Chinesischen Volksrepublik, wo an der China Art Academy in Hangzhou die erste von mir konzipierte Reihe von Sommerakademien begann. Diese Zusammenarbeit verstärkte sich im Laufe der Jahre, so dass ich in Kooperation mit dem Nanjing Art Institute – einer Einrichtung, die ähnlich wie die Universität der Künste Berlin die Fachbereiche Musik, Ballett, Bildende Kunst und Design unter einem Dach vereint – die Möglichkeit erhielt, gemeinsam zahlreiche spannende und zukunftsweisende Projekte zu verwirklichen. Dieser fruchtbaren Zusammenarbeit habe ich viel zu verdanken. Sie ist übrigens auch dem Umstand geschuldet, dass das Nanjing Art Institute viel dazu beiträgt, damit die Studentinnen und Studenten ihre künstlerischen Fähigkeiten zur vollen Entfaltung bringen – beispielsweise durch ein ausgeklügeltes Seminarangebot, das die Vereinbarkeit von professioneller Wissensvertiefung einerseits und praxisorientierter Expertise im Lehramt für künstlerische Lehrer andererseits explizit fordert und fördert.

Ich möchte zum Schluss meines Vortrages kommen. Als Lehrer, als Streiter für das Schöne und Gute war und ist es mir ein Anliegen, das Plakat, gewissermaßen mein liebstes Kind, so groß und stark zu machen, wie es diesem Medium gebührt. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es ganz unterschiedliche Mittel und Wege. Hierzu bedarf es auch einer neuen Diskussionskultur, die vorhandene Probleme offen anspricht und konstruktiv nicht nur nach Lösungsvorschlägen sucht, sondern sie auch findet. Als Verfechter der Kunst möchte ich eine Lanze dafür brechen, die Vielfalt des Plakates, seiner Ausdrucksformen und Stilmittel zu erhalten und zu erweitern. Die von mir geforderte neue Diskussionskultur bedarf weniger der Emotion denn der nüchternen Analyse. Schließlich wird sie von realen Menschen mit ganz unterschiedlichen Einstellungen und Meinungen geführt. Der konstruktive Austausch von Argumenten kann nur in einer Atmosphäre gegenseitigen Respekts geschehen.

Wir alle, wir Künstler und Verfechter der Kunst, wollen die Welt besser machen. Wer wollte bezweifeln, dass das Staunen, die Bewunderung und die Dankbarkeit, die ein gelungenes Kunstwerk bei seinem Betrachter auslöst bzw. hervorruft, die Welt nicht tatsächlich ein kleines bisschen besser macht? Und sei es für den Bruchteil einer Sekunde.

Die Welt besser zu machen, und sei es nur für den Bruchteil einer Sekunde, ist ein hehres, ehrenwertes und alles andere als einfaches Anliegen. Die Kunst jedenfalls ist dazu in der Lage, und ich finde, sie ist aller Anstrengungen wert. Allein für diesen einen seligmachenden Augenblick. Dafür kämpfe ich. Dafür stehe ich.

Und ich rufe Ihnen zu: Es lebe die Kunst!

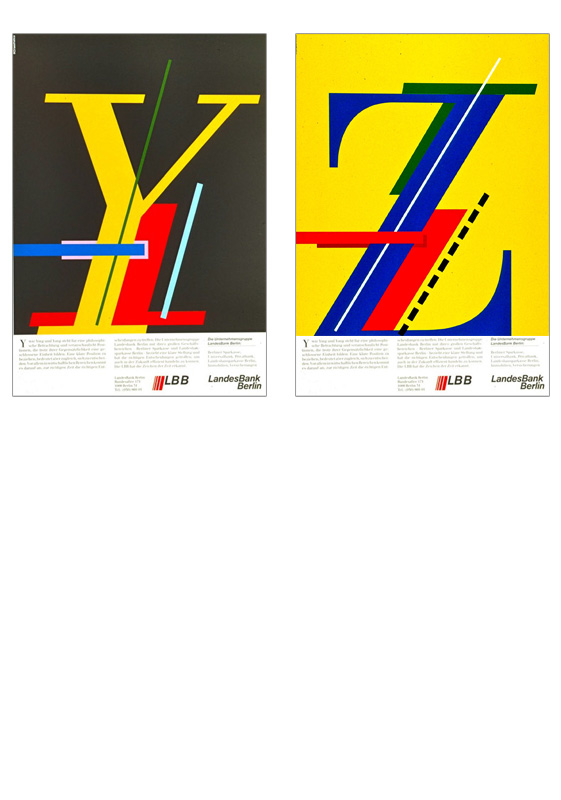

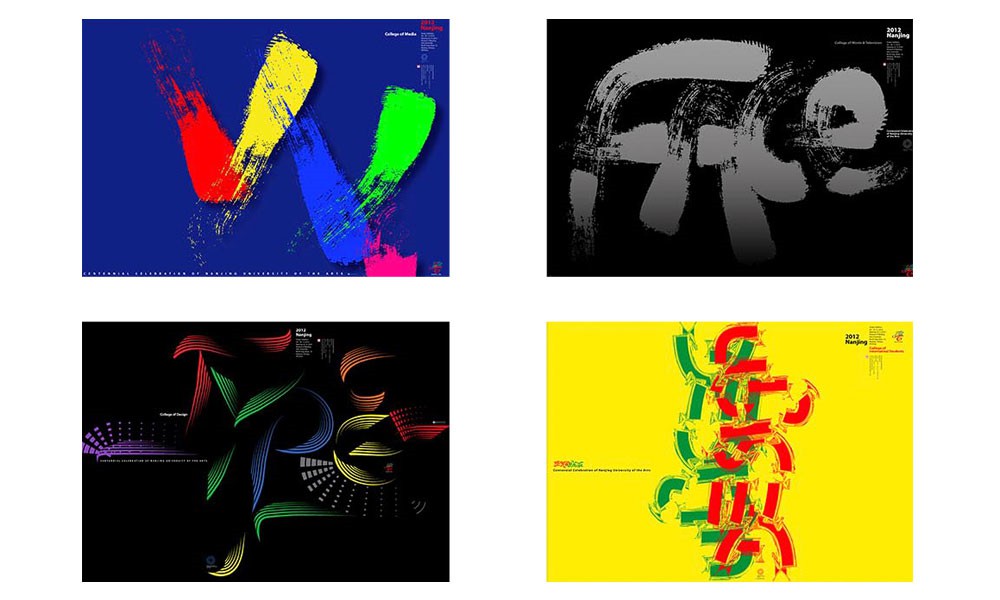

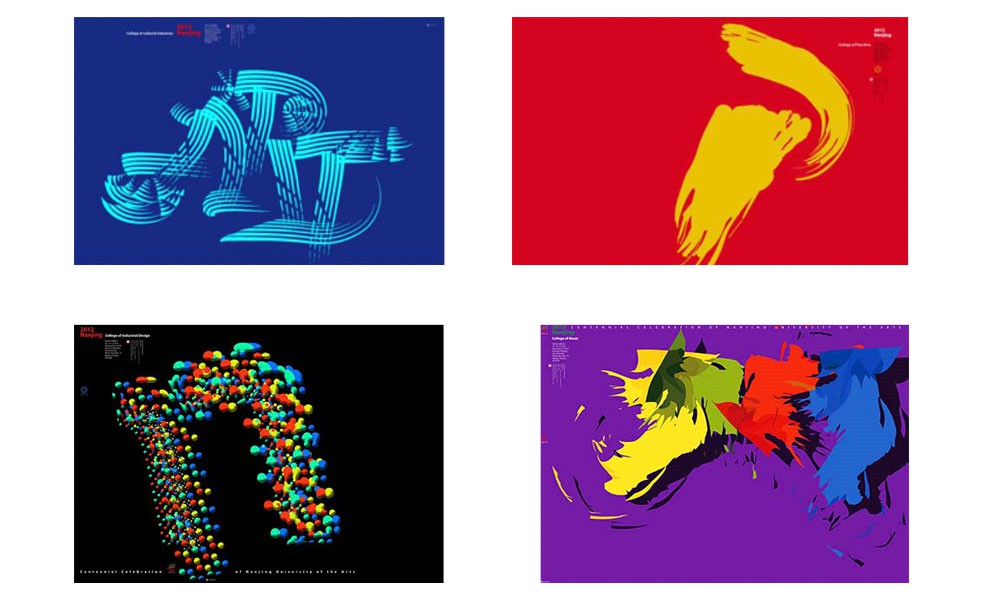

Posterserien 100 Jahrfeier Nanjing University of the Arts

Nanjing University of the Arts, 24. November 2012